現在地:Chapter3「偽らざる者」終了

折り返し地点を過ぎて、終盤に入りました。

黒幕は判明した割に、まだ全貌が分からず、ラムザにしても、未だ自分が何をするのか見えていない気がします。

まず、王都で二番目の兄と決裂。

ラムザは、ザルバッグがダイスダークの奸計を知っていると思っていたのでしょうか。

でもそう思っていたのなら、真正面からザルバックに会いに行く選択が変だと思うし、証拠もないのにダイスダークの謀を語ってどうするのか、と思います。

ザルバッグの方も、言わなくて良い発言をして自分の評価を落としたけれど、彼の立場からラムザを見ていれば、そう言いたくなる気持ちもわかります。

逆にアルマとのやり取りは可愛かったけれど、結果として彼女を危険に晒すことになったのがラムザの失敗でしたね。

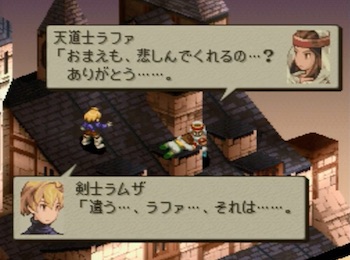

その後はまた新しい兄妹が登場し、聖石と禁書を巡る攻防の末、ラファとマラークが仲間になりました。

Chapter3最後のイベント、ラファがルカヴィに変貌する展開だったら凄いな、と予想して震えたのですが、違いました。

聖石は悪の力という訳でもないのですね。迷惑しか引き起こさない破魔石とはその点が違うなと思いました。

オーランも顔見せっぽい雰囲気で登場。

敵全体に効果がある「星天停止」は決まれば凄く強そうな技でしたが、仲間にはならないのかな。まあ、今から加入されても外すメンバーに困るんですけれどね。

登場時、オーラン・デュライという名前に非常に引っ掛かりを覚えました。そのあとシドの息子と分かり、事前に名前が出ていたから記憶野が刺激されたのかと考えましたが、気になったのは「デュライ」という姓の方なのです。

しばらくして、A・J・デュライだと気付きました。

ベイグラントストーリーのオープニングに登場する名前です。FFTの語り部であるアラズラム・J・デュライのことだと思いますが、姓だけが明記されているので記憶に焼き付いていたようです。

いい奴だとは思うのですが、なんだか勝手に、新たな親友ポジションみたいな発言をしていたのが疑問です。

初めてラムザが肯定された良い瞬間だけれど、出来れば共に歩んできたアグリアスかムスタディオにして欲しかったところです。FFTは、仲間になると以後イベントに登場しなくなってしまうのが残念ですね。

戦闘は激化していますが、やり直したのは一回だけでした。

場所は、オーボンヌ修道院の地下書庫の二階です。つまり、イズルードやウィーグラフが登場する第2戦、第3戦ではなく、一般兵しか登場しない1戦目(苦笑)。

アタッカーである竜騎士の武器が敵竜騎士に壊され、アグリアスと風水師(アイテム回復役)がチャームされ……という時点で、諦めてリセットしてしまいました。

リオファネス城では「一騎打ち戦闘」が存在することを知っていたので、ラムザに「MPすり替え」+拳技「チャージ」で耐えました。

一騎打ちは難関だと聞いていましたが、私のプレイでは、その後のベリアス戦の方が厳しかったです。まあ、知らなかったら普通に負けたと思いますけれどね。

普段のラムザはあらゆる発言が迂闊で突っ込まれる方なのに、ウィーグラフに対しては辛辣すぎるところが笑えました。

エルムドア戦は、4人しか出撃できなかったのが響いて、アイテムを使える唯一の仲間が初撃で影縫い+殺害され、直後にラムザも殺され、これは負けると思ったけれど、敵のうち一人を瀕死にすれば終わる条件だったお陰で一発逆転できました。縦横双方を完備した竜騎士の「ジャンプ」は偉大です。