- 2017年登録記事

六本木の「BISTRO DU JAPON 裏椿」で夕食を頂きました。

お店はお洒落な隠れ家風と居酒屋の中間を狙った雰囲気。やや手狭ですが、テーブル下に荷物を提げるフックを用意しているなど、居心地を良くする工夫を感じます。

今回の来店では、「女子会コース」というプランで食事をさせて頂きました。これは、アラカルトメニューから任意に6品選べて、3時間飲み放題&杏仁豆腐のサービス付きというプランです。

選ぶ楽しみがあって、非常に嬉しいですね。選べるメニューの制限はないし、追加料金も発生しません。純粋に食べたいものを頼めます。

しかも、ある魚が食べたくて一品料理をお願いしようとしたら、より高額な盛り合わせにもその魚が含まれていることを教えてくださるなど、店員さんも親切でした。

肝心の味も、気取りすぎない家庭的な暖かさがあってなかなか好み。

カウンターの大皿に乗っかった「伝説のチキン南蛮」は、唐揚げのサイズが握り拳台という時点で、まず圧巻。大味なのかと疑いつつ食べたところ、大変ジューシーだしお腹も満足しました。

お魚もお肉も充実しているし、カジュアルに楽しめ、満足しました。

なお、なぜかお土産に駄菓子「餅太郎」を頂きました。

いや、実は最初にお店に入った時点で、「餅太郎」がストックされている!と気になっていたのです。なぜ「餅太郎」?と思わせる「外し」の要素も、面白いところかなぁ。

現在地:レパント加入まで

「幻想水滸伝」シリーズは本拠地を手に入れてからが本番だ、という意識があるため、一先ずそこまでは一気に進みました。仲間集めも、今のところは順調です。登場しているのに仲間になっていないのは、ローレライだけかな。

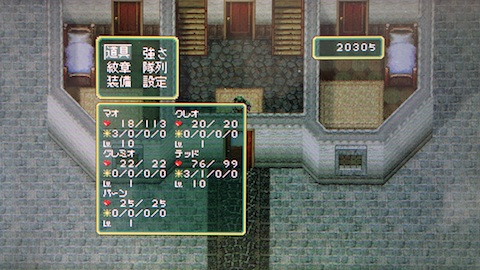

前回の記事では、いきなり金運の封印球を取りに行った話をしましたが、その結果、本編開始時点の仲間はこんな状態でした。

お守り役の大人の方が弱いぞ。

大変楽しんでいますが、実際にプレイしてみると、幻水1は物語の導入が若干強引だと感じて驚きました。

具体的には、父親が生きているのに、解放軍リーダーを引き受けてしまう坊ちゃん(主人公)に違和感を感じます。

この先、父との敵対故に盛り上がることは分かっているし、シンフォニアでは「親父越え企画」なんて銘打ったノベライズを書いているくらい、父と息子の対峙が好きな私ですが、中国物なら登場人物は儒教道徳に縛られているべきだ、とも思っているのです。そして儒教の世界では、「孝」が最大の徳とされています。父に背くのは真っ当な人間でないのです。

まあ、中華風なのは主人公だけで、それ以外は普通に西洋人の名前と顔なんですけれどね!

リーダーという立場の孤独や責務を描いている名作だけに、リーダーに収まる前の葛藤がないのが残念でした。

以下、オープニングから印象深かったこと。

- 始まると何の説明もなく、いきなり主人公を動かすことに、容量が足りないファミコン時代のRPGを思い出しました。

- 父親の名前がテオであることを覚えていたので、主人公名はマオにしたのですが、忘れていた家名がマクドールだったので、マオ・マクドールという少し間の抜けた名前になってしまいました。

- 最初の選択肢で、皇帝陛下に「いやです」と言えるのが笑える。

- お父さんがピッタリ後ろにくっ付いて歩くので、心理的に歩き難い。

- 冒頭に稼いだ経験値のお陰で、非常にサクサク進んでいたのですが、トラン湖の城のボス(ドラゴンゾンビ)は異様に強く、危うく全滅するところでした。

- PSP版の問題点として、セーブ時に必ず「新規セーブ」がデフォルト選択されて、毎回元のセーブデータを選んで上書きを指示しないといけません。解せぬ。

- 分類読書感想

江國香織著「つめたいよるに」

ファンタジックで哀しく優しい、そしてスッと溶けて消えていくような短編集。

新潮文庫版では、単行本「つめたいよるに」から9編、「温かなお皿」から12編が合本されています。

“犬好き必読”と言われている「デューク」目当てで読みました。

飼い犬デュークが死んで嘆き悲しんでいる少女が、不思議な少年と1日を過ごす、というシンプルなお話です。少年の正体に関しては、早い段階からヒントが散りばめられていて、誰でも正体に気付くようになっていますが、だからこそ答えを書かない、という作者の抑制が好印象でした。

愛犬を亡くした経験がある犬好き読者は、確かに共感できるでしょう。

私は日頃、夢をまったく記憶していないのですが、初めて飼った犬が死んでから三週間ほどしたある日、一緒に遊ぶ夢を見て目覚め、「ああ、最後に遊びに来たのだな」と妙に納得した経験があります。さすがに、犬の姿でしたが(笑)。

短編集なので、どのお話も一気に読めます。

全体的には淡々とした印象です。学生のバイト風景、休日の中年、幽霊と少年、恋人と女性と多彩なお話が収録されていますが、正直どれも似ています。非現実的な要素もあるため、一度冷めた視点で見てしまうと、つまらない印象を受けそうです。

しかし作者の感性、独特の世界観は面白いです。小説家というより詩人だとも思い、どことなく宮沢賢治作品の息吹を感じました。

- 分類読書感想

関川夏央著「中年シングル生活」

独身中年男性(離婚歴あり)の日々を描いた作品。

主人公は「作家の関川」なので、当然エッセイだと思って読んでいたのですが、巻末対談に至ると筆者が本書についてこう語るので、脱力しました。

一見、私小説みたいに見えるけれども、なるたけそうはならないように努力した

『文庫版あとがきにかえて S君の「物語」 阿川佐和子VS.関川夏央』より

もっとも個人的には、創作だという発言も格好付けのような気がします。

そんな煮え切らない「関川」本人の有り様を筆頭に、出版界の独り者について語ったり、漱石、鴎外、一葉といった文豪の言を紐解いて進みます。

不幸というわけでも、かといって幸福というわけでもなく、漠たる不安や決意と共に過ごす暮らしぶりは、正直身につまされるところもありました。特に、独身でいることは信念ではなく、身に染み付いた生活の癖だという分析には、まったくその通りだと思います。

1990年代に書かれた本なので、少々時代は古いですが、独身男性の思考を「わからない」と思う感覚も含めて知ることができました。

筆者が期待しているようなユーモアを感じるかどうかは、また別かな。